今回は株式投資で知っておいてほしい用語をいくつかご紹介しようと思います!

前回の記事と重複となる内容も含めて、簡潔に説明いたします!

株式(株)

株式とは、企業が資金を集めるために発行する証券で、購入することでその企業の一部を所有することになります。

株主は企業の「共同オーナー」として、配当を受け取ったり、株主総会(企業の経営に関する重要な決定)での議決権を通じて経営に参加したりすることができます。

株式には主に以下の2種類があります。

- 普通株式:議決権と配当の権利がある。企業清算時の残余財産分配では後回しになる。

- 優先株式:配当や資産分配の優先権があるが、多くの場合議決権は制限される。

株式は証券取引所で売買され、株価は市場の「需要と供給」で常に変動します。

配当

配当とは、企業が上げた利益の一部を株主に分配するものです。

現金で支払われる「現金配当」が一般的ですが、追加の株式を配る「株式配当」もあります。

配当金は、企業が得た利益の一部を株主に分配する形で支払われる金銭的な利益のことです。

以下が配当金の基本的な仕組みです。

配当の決定

企業の取締役会が、決算後にどれだけの利益を配当として支払うかを決定します。この決定が株主総会で承認されると、配当金が支払われます。

配当金の額

配当金は、通常「1株あたりの配当金額」で表されます。

例えば、「1株あたり10円の配当」といった形で発表されます。

実際に支払われる配当金額は、保有する株数によって決まります。

支払い日

配当金の支払日は、企業が発表する「配当金支払日」に支払われます。

配当金を受け取る権利があるのは、その企業の株主名簿に登録されている株主です。

株式を持っていると、定期的に配当金を受け取ることができます。

配当金の支払方法

•現金配当

現金で直接振り込まれる形で支払われるのが一般的です。

•株式配当

現金ではなく、企業の新株が支払われる場合もあります。

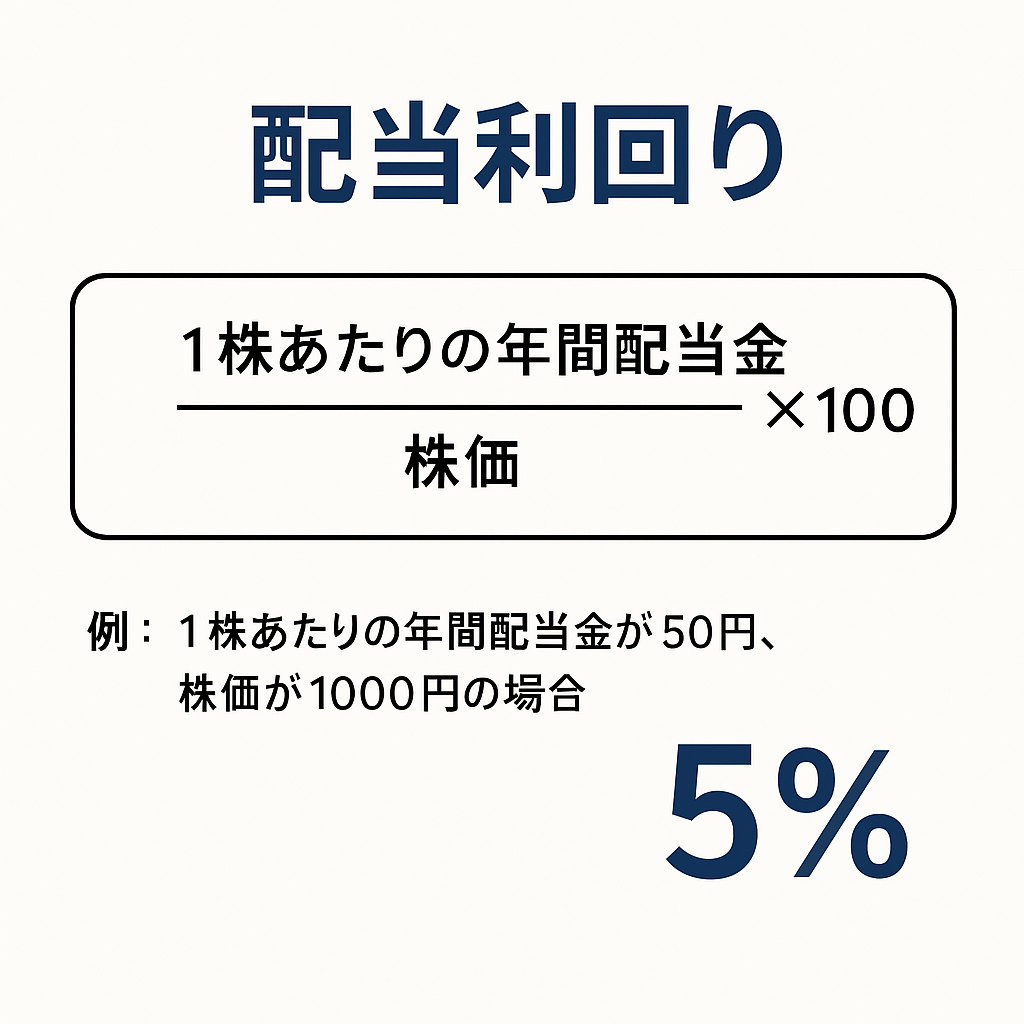

配当利回り

配当金の利回りは、株式の価格に対する配当金の割合で、以下の式で計算されます。

配当利回り(%)=株価1株あたりの年間配当金÷株価×100

例えば、1株あたりの年間配当金が50円、株価が1000円の場合、配当利回りは5%になります。

配当金のメリットとデメリット

メリット

•定期的な収入源となり、長期的に安定した投資となる場合があります。

•配当金を再投資することで、複利効果を得ることができます。

デメリット

•配当金が必ず支払われるわけではない(企業の業績や方針による)。

•配当金を受け取る際には税金がかかることがあります(源泉徴収税など)。

企業によっては、配当金を出さずに、利益を再投資して事業の拡大や研究開発に使うこともあります。

どの企業の株を選ぶかによって、配当金を重視するか、成長性を重視するかが異なります。

株価

株価とは、株式が市場で取引される価格のことです。

株価は需要と供給のバランスなどさまざまな要因で日々変動します。

簡単に言うと、株価はその企業の株が現在取引されている価値を示します。株価は、株式市場で投資家が売買を行うことで、需要と供給のバランスに基づいて常に変動します。

株価を左右する要因

株価はリアルタイムで市場の状況によって変動します。特に株式市場が開いている時間帯では、株価が頻繁に上下します。取引所での売買が行われることで、需給バランスが変わり、その結果として株価が動きます。

企業業績:業績が良い企業は、将来的に利益を上げると期待され、株価は上がりやすい

経済全体の動向:金利・景気・為替など、マクロ経済の状態も株価に影響

業界の動向:所属する業界のトレンドに左右される

企業ニュース:新製品発表や経営者交代、不祥事などのニュースが流れると株価が変動しやすい

市場心理:投資家の期待や不安も株価を動かす要因に、将来に不安を感じると売りが増える

株価の代表的な指標

株価は単独ではなく、いくつかの指標とともに分析されます。例えば、

•時価総額 = 株価 × 発行済株数 企業全体の市場価値を示す指標です。

•PER(株価収益率) = 株価 ÷ 1株あたり利益(EPS) 企業の利益に対して株価が高いか安いかを判断するために使います。

投資家にとって、株価は利益を得るための重要な指標です。株価が低い時に購入し、株価が上がった時に売ることで、利益を得ることができます。

ただし、株価は常に変動するため、予測するのは難しく、リスクも伴います。

株価の変動を理解するためには、企業の業績、経済全体の動向、業界の情勢、投資家の心理など、多くの要因を総合的に考慮することが重要です。

ボラティリティ

ボラティリティとは、価格変動の大きさ(振れ幅)を示す指標です。

ボラティリティが高い場合、株価は大きく上下する可能性があります。

価格がどれだけ急激に、または頻繁に変動するかを表し、投資家やトレーダーにとってリスクの指標となります。

高ボラティリティ:短期間で大きく上下(リスク高)

低ボラティリティ:安定していて変動が少ない(リスク低)

通常、ボラティリティは以下の方法で測定されます:

•過去の価格データをもとに計算される「歴史的ボラティリティ」

•オプション市場の価格を使った「インプライド・ボラティリティ」

これらは短期トレードでは特に重要な要素です。

売買手数料

株式の売買には、証券会社に手数料を支払う必要があります。

手数料は証券会社や取引スタイルによって異なります。

手数料によって特に長期投資の利益に大きな差が出るので、取引毎にしっかりチェックしましょう!

株式売買手数料には、主に以下の2つのタイプがあります

定額制:1回の取引ごとに固定料金(例:1回500円)

従量課金制:取引金額に比例して発生(例:取引額の0.1%)

主な手数料の種類

売買手数料:株式の購入と売却の際に発生する手数料です。

注文方法による手数料差:「成行注文」や「指値注文」など、注文方法によって手数料が変わる場合があります。

特にオンライン証券では、インターネット経由で注文すると手数料が割引されることがあります。

口座管理手数料:売買とは直接関係ないですが、証券口座を維持するための手数料がかかることがあります。

為替手数料(外国株取引時)

近年の傾向

近年、オンライン証券会社では「手数料無料」が増えており、特に長期的な投資家にとっては大きな魅力となっています。

ただし、手数料が無料でも、スプレッド(買値と売値の差)やその他の取引条件に注意が必要です。

例

•楽天証券やSBI証券など、主なオンライン証券会社では、手数料が比較的安価で、1回の取引あたり数百円から数千円程度で済むことが多いです。

•米国株式を扱う証券会社でも、最近では手数料無料を謳っている場合もありますが、外国株の場合、為替手数料や取引所の手数料など別途かかることがあるため、注意が必要です。

株式を取引する際は、手数料だけでなく、利用する証券会社のサービス内容や取引ツールの使いやすさも総合的に考慮することが大切です。